在中国与世界交流飞速增加的今天,中国研究的重要性在海外愈发得到认可和批判性评价。而与此同时,中国学者们也正努力研究世界,尤其是各大亚洲地区。在最近十年中,亚洲研究这一学科因此在中国得到蓬勃发展。

在上海纽约大学环球亚洲研究中心的这一系列访谈中,我们旨在让大家了解亚洲研究在中国的发展历程。通过与在中国大陆各个学术机构对亚洲研究领域作出卓越贡献的学者进行对话,我们剖析亚洲研究在中国的历史和现状。

环球亚洲研究中心研究助理

在中国与世界交流飞速增加的今天,中国研究的重要性在海外愈发得到认可和批判性评价。而与此同时,中国学者们也正努力研究世界,尤其是各大亚洲地区。在最近十年中,亚洲研究这一学科因此在中国得到蓬勃发展。

在上海纽约大学环球亚洲研究中心的这一系列访谈中,我们旨在让大家了解亚洲研究在中国的发展历程。通过与在中国大陆各个学术机构对亚洲研究领域作出卓越贡献的学者进行对话,我们剖析亚洲研究在中国的历史和现状。

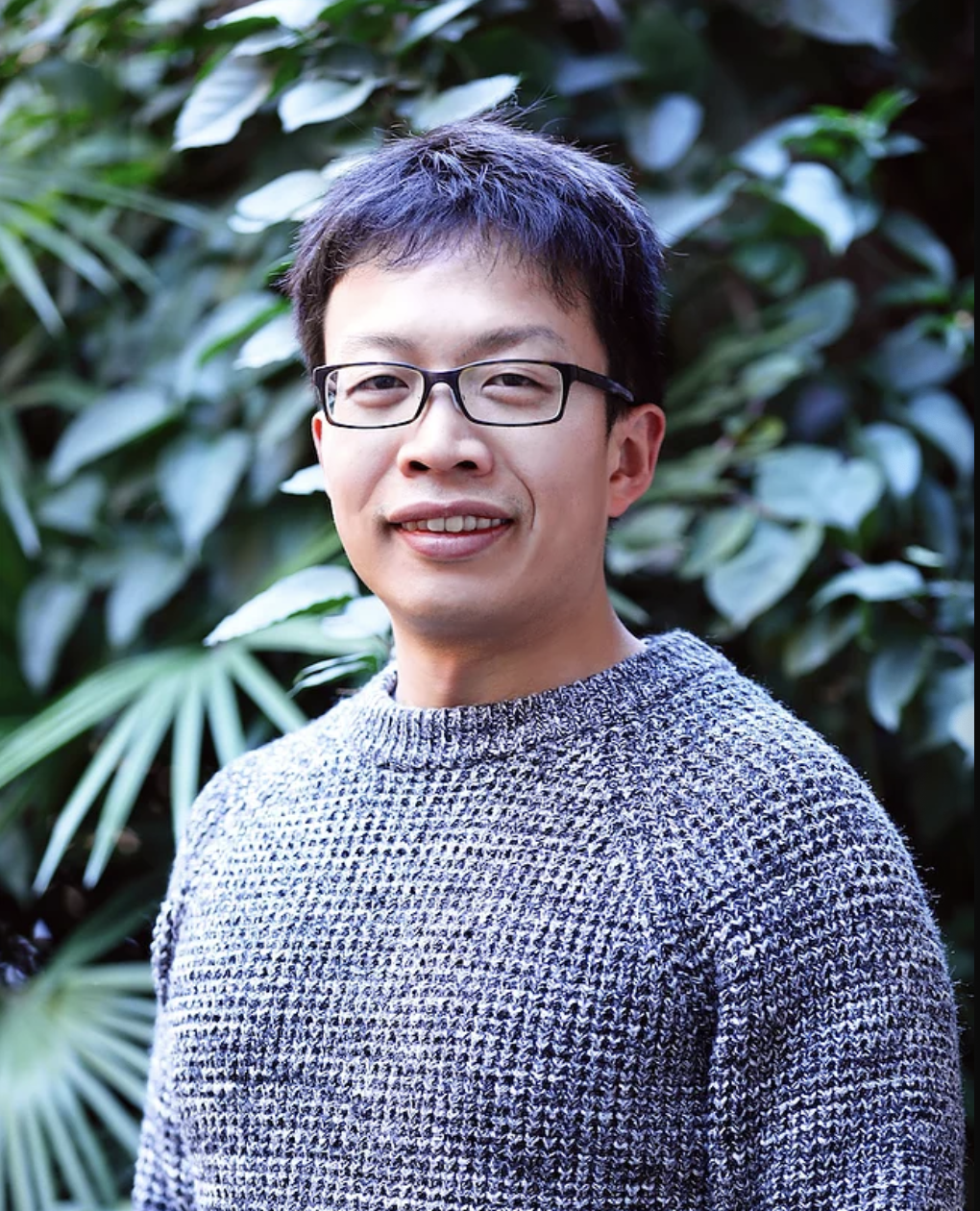

谢侃侃,现任北京大学外国语学院助理教授,先后获得美国康奈尔大学及加州大学伯克利分校东南亚研究硕士及博士学位。研究涉及东南亚历史、民族主义运动比较、荷兰殖民史等领域。曾在东南亚、西欧、北美展进行长期档案研究和实地调查,具备熟练运用英语、印尼语、马来语、荷兰语进行高水准文本研究的能力。论文发表于《东南亚研究期刊》(Journal of Southeast Asian Studies), 《东南亚人文和社会科学期刊》(Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia)、《印度尼西亚社会科学和人文期刊》(Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities)、《东南亚研究》、《南洋问题研究》等学术刊物。目前主持国家社科基金青年项目、中国侨联和北京大学人才启动项目各一项。

中国现代意义上的东南亚研究可以追溯到20世纪20年代,当时位于上海的国立暨南大学成立了“南洋文化教育事业部”,研究东南亚地区的政经、史地和社会文化。中国的东南亚研究以“南洋研究”的形式发端,从一开始就跟东南亚华人华侨及广泛定义的“侨务”问题息息相关。二战对中国东南亚研究机构的发展产生了一定冲击,但国家对东南亚研究的需求却是稳定甚至是不断增长的。战后,以“侨务”为中心的“南洋研究”逐步转向以东南亚民族国家国情为对象的“东南亚研究”。目前,中国的东南亚研究机构存在于高校、社科院、军队等系统,广泛分布于北京、上海、广东、福建、广西、云南等地。

从学脉上来说,北京大学的东南亚研究主要来自于两支,一支是北大东语系,另一支是亚非研究所。东语系东南亚语种的基础来自于1942年成立的国立东方语专,最初设有缅甸语、越南语、泰语等语种,目的是为国民政府培养战时所急需的翻译人才。1949年,国立东方语专被并入了北大东语系,东语系也逐渐加入了印尼语和菲律宾等语种。1999年,东语系与北大英语系、西语系、俄语系合并成为了外国语学院,外院下的东南亚系开设以上述五个语种为基础的本硕博项目。亚非研究所则成立于1964年,目的是研究亚洲及非洲的政治、经济、社会、文化、历史,以服务中国外交。亚非研究所下设的东南亚研究室长期聚焦海外华人、东南亚政治经济等方面的研究。90年代末,亚非研究所并入了北大国际关系学院。除了外院、国关,北大校内还有历史、政管、法学、社会学等院系的学者长期从事东南亚相关的研究,校内也成立了亚太研究院、东南亚学研究中心、华侨华人研究中心等跨院系、跨学科的虚体研究机构。2018年,北京大学成立了区域与国别研究院,旨在整合校内资源,打造一个集学术研究、学术管理、人才培养、智库功能、对外学术交流五项工作为一体的综合学术平台,东南亚研究在其中也是重要的研究方向。

作为综合性大学,北大课程设置、图书资料、校际交流等方面为学生提供的学术资源还是比较丰富的。东南亚研究领域的硕博研究生可以申请各类访学、田野调查、短期调研的资助,其来源是相当多元的,既有留学基金委、学校、研究生院的标准支持,也有来自导师、校友和具体科研项目的特别经费。相比国内其他综合性大学,北大在东南亚语言训练方面具有一定优势。北大外院常年开设五个东南亚语种,分别是泰语、缅甸语、越南语、印尼语和菲律宾语,这五个语种招收本科专业,每四年一届,各专业均不定期聘请外教以丰富课程设置。在新冠疫情之前,很多本科专业的学生会得到1-2个学期到对象国学习到机会,有的学生也会选择去欧美发达国家上暑期学校,选修相关课程,但疫情之后出国变得相当困难。对于非东南亚小语种专业的学生,无论处在本硕博的哪个阶段,都可以选修上述五个专业不定期开设的公共外语课或旁听小语种专业课。当然,北大东南亚研究也不限于上述五个语种,我们也会招收具有老挝、柬埔寨、新加坡、马来西亚研究背景的研究生(包括留学生),也有很多学生为了研究需要选修梵语-巴利语、法语、西班牙语等区域外的语言。可以说,用于研究的语言是远多于教学语言的。

我的主要研究兴趣是印度尼西亚近现代史,特别是殖民晚期的左翼运动,目前主持了一个国家社科基金青年项目,一个国家社科基金重大项目的子课题,以及一个中国侨联的课题项目,都跟我目前的研究兴趣息息相关。近十年来,在中国“一带一路”倡议的带动下,国家对区域国别研究的支持力度明显加大,国内高校的相关研究机构如同雨后春笋,北大也把区域国别研究列为优先发展的“前沿交叉学科领域”和重要的“学术增长点”。东南亚是中国的近邻,历史上人员、经贸、文化往来就十分密切。对中国来说,东南亚研究还经常涉及较为特殊的华侨华人问题。所以在区域国别研究兴起的大背景下,具有较好基础的东南亚研究就成为了国内许多高校着重发展的领域。就国家社科基金来说,我并没有观察到明显向区域国别研究或东南亚研究倾斜的趋势,以基础研究为核心的课题申请依然放在传统的学科框架内。但教育部、侨联等部委,以及各级地方政府对应用类区域研究,尤其是政策相关类研究的支持是明显加强了。国内高校对各自东南亚研究的支持方式和力度也千差万别,对北京、上海等地综合性大学的区域国别研究项目来说,东南亚相较于其他地区并没有明显的优势。但对于广东、福建、广西、云南的类似项目来说,东南亚研究显然是占有更重要地位的。

国内的东南亚研究有着比较明显的侧重,基本的一个倾向是,国家经济、人口体量、领土面积越大,受到的关注越多。因此,像印尼、越南、泰国这样的东南亚大国受到了国内学界更多的关注,而文莱、柬埔寨、东帝汶等小国却鲜有人研究,这种情况其实在欧美学界也是如此。中国学者与西方同行区别较大的是他们对“中等国家”的研究,相比之下,中国学者更为聚焦马来西亚、新加坡等国家,而且很大一部分研究涉及当地的华人问题,体量类似的菲律宾却没有得到同等的关注。究其原因,这跟研究资料的易得性是有一定关系的——许多中国的东南亚研究学者仅掌握中英文,却不懂当地语言,因此很多人选择从当地华社切入,以华人视角观察东南亚。长此以往,中国学者很难在其研究中避免 “中国中心主义”或“华人中心主义”的偏见,重要的本地视角经常是缺失的。中国东南亚研究的另一个倾向是对对周边地区时政问题的侧重,最有代表性的例子是近年来对南海问题、缅甸政变,以及东南亚国家抗击新冠疫情和的关注。这种倾向造成的结果是许多学者过分追求时政热点,忽略了必要的长期积累和深度调查。

谢侃侃在北京大学教授东南亚研究相关课程,许多国际学生在新馆疫情爆发前入学。

在亨克·舒尔特·诺德霍尔特教授有关东南亚民族主义、去殖民和冷战的讲座之后进行的专题讨论。参与者有(从左至右):亨克·舒尔特·诺德霍尔特 (Henk Schulte Nordholt)(荷兰皇家东南亚与加勒比研究所和莱顿大学),饶兆斌(Ngeow Chow Bing)(马来亚大学)和谢侃侃(北京大学东南亚系)

海外华人是东南亚研究领域绕不过的话题,华人在大部分东南亚国家都是少数族群,但国际学界对华人却高度关注,这跟中国在该地区的影响以及华人在当地社会的政治、经济地位是分不开的。对海岛东南亚的印尼、马来西亚、新加坡三国来说,华人社会也向来是重要的研究议题,中国东南亚研究的前身“南洋研究”就是从这里发端的。中国东南亚研究重镇,厦门大学和暨南大学的国际关系学院,也是在各自华侨华人研究机构的基础上建立的。近年来,中国国内的区域研究的期刊大多被国关类文章占据,但就东南亚研究来说,虽然涉及华侨华人问题的文章大多偏文史,但其依然能占国际问题研究类核心期刊10%左右的比例。(参见罗仪馥. 中国的东南亚研究现状(2007-2017年)——基于国内主要国际关系期刊论文的分析[J]. 战略决策研究, 2018, 9(5):28.)国内专门聚焦此类问题的重要期刊《华侨华人历史研究》,里面东南亚相关的文章也占了很大比例。除了华侨华人,目前国内学界对马来群岛的关注还涉及双边关系、国内政治、经贸往来、东盟与地区合作、南海问题等等。可见,大部分中国学者所关注的议题仍聚焦于较为宏观且时效性较强的政治、经济议题,对本地社会与文化、长时段历史、少数群体的关注还亟待加强,需要长期深入当地进行的档案及民族志研究也屈指可数。21世纪之前,中国的东南亚研究具有较强的文史传统,但随着近些年政策相关类区域国别研究的崛起,文史反倒成为了边缘,我认为这是需要认真反思的。

由汤姆·胡格沃斯特博士(Tom Hoogervorst)(荷兰皇家东南亚与加勒比研究所)主讲的《不受管治的语言:印度尼西亚的华人出版家:1911-1949》(Language Ungoverned: Indonesia's Chinese Print Entrepreneurs, 1911–1949)(康奈尔大学出版社,2021年出版)新书发布活动

由加州大学伯克利分校荷兰研究系贝娅特丽克丝女王(Queen Beatrix)讲席教授杰罗恩·德伍夫(Jeroen Dewulf)主讲,有关荷印混血作家查理·罗宾逊(Tjalie Robinson)(1911-1974)的讲座

我本科在北京外国语大学系统学习了马来语,得益于这个基础,硕士期间转向研究印尼并不困难。美国文科博士较长的学制使我能够比较从容地从零开始学习荷兰语,也因此得以幸运地打开研究殖民史的大门。毫无疑问,荷兰视角对我研究印尼非常有帮助,一是因为荷兰藏有丰富的档案材料,二是因为荷兰有着研究印尼的优秀传统,汇聚了一大批研究海岛东南亚的杰出学者。正因如此,在荷兰的研究经历让我受益匪浅。它不仅让我接触到中国、美国和东南亚之外的一大批同行,还帮助我跳出了区域研究学者的本质主义的思维模式(或“印尼例外论”,即“我研究印尼,所以印尼是最特殊的,其他地方不具有可比性。”)。通过了解荷兰、英国殖民史,我对印尼、马来西亚、新加坡的认识也进一步加深了。我可以想象,研究法国有助于加深对越南、老挝、柬埔寨的认识,研究西班牙、美国有助于加深对菲律宾的认识,学习日语、阿拉伯语有助于展开对特定时段和特定话题的研究。就我的观察,我这一代中国学者中已经有不少人在欧美国家接受了类似的学术训练,东亚研究领域内尤其如此。国内东南亚研究领域的研究生们囿于学制、语言、学术资源等因素,这种模式似乎还没有形成气候。

北大外院是一种比较特殊的存在。一方面,外院代表了北大的外国语言文学一级学科,但200多名全职教师的体量却远大于国内综合性大学的外国语学院;另一方面,外院教师的研究领域涉及文学、历史、语言学、人类学、政治学、宗教学等许多领域,可以说是一个自带跨学科属性的区域国别研究与教学的集合体。外院东南亚系与院内许多系所都有合作关系,与原老东语系下的南亚系、阿语系、西亚系、亚非系等,以及新建的国别和区域研究研究专业互动尤其频繁,合作研究和跨系开课都很平常。学校层面也有很多跨院系的合作平台,外院与历史学系和元培学院合办了“外国语言与外国历史”专业,与新闻与传播学院合办了“外国语言与国际传播”联合项目,也通过人文社会科学研究院、亚太研究院、海洋研究院等跨学科平台与校内的国关、政管、法学、社会学、文史哲,甚至医学和理工科院系建立了合作关系。2018年成立的北大区域国别研究院进一步整合了校内区域国别研究相关学科的资源,跨学科对话及合作的机会是很多的。

即使受到了疫情影响,这些年国内东南亚研究学界的交流也是很多的。虽然难以准确统计国内从事东南亚研究的学者人数,但个人感觉学术共同体的规模和相关学术活动的频率是高于美国和欧洲的。中国东南亚研究会成立于1978年,每四年举办一次年会,最近一次于2019年在广州举办,近400人参会。这个数字只是中国东南亚研究的冰山一角,而且四年一届的年会已经不能满足国内东南研究学界的需求。中国东南亚研究领域的各种规模的研讨会、工作坊、学术讲座数不胜数,多集中于北京、广州、厦门、南宁、昆明等东南亚研究机构较为集中的城市。这几年,东南亚研究的网络可见度有了明显提升:疫情期间出现了很多线上讲座,进一步打破了学术交流的时空限制;微信、微博等平台上号称关注东南亚研究的账号和推送也多如牛毛,但内容质量确实参差不齐。

加州大学伯克利分校政治系杰克·M·福西(Jack M. Forcey)讲席教授T.J.彭佩尔(T.J. Pempel)有关东南亚发展型国家讲座

谢侃侃为哈佛大学亚洲中心举行在线讲座,讨论马来亚和爪哇的中国民族救亡运动

任何地方的学术话语体系都受到当地社会、政治、文化等因素的影响,各地迥异的学术环境当然也形塑了当地的东南亚研究。美国的东南亚研究受到冷战区域研究的影响,最初跟去殖民、民族国家构建、现代化理论,以及意识形态对抗有着千丝万缕的联系。但经过几十年的发展,东南亚研究已经有机地融入了美国的学术生态当中。东南亚不仅是美国社会科学理论天然的“实验室”,也为美国相关学科的发展起到了重要的推动作用,比如格尔兹对地方性知识,安德森对民族主义,斯科特对无政府主义的论述等。当代美国的东南亚研究跟学界所普遍关注的移民,人权、种族、性别、宗教、环境、气候变化、后殖民主义等议题紧密挂钩,焕发出新的生机。欧洲的东南亚研究曾深受其东方学传统和殖民知识生产的影响,但由于其与美国学界及其内部的深度互动,近年来在研究方法和问题意识是相通甚至趋同的。在某种程度上,植根于殖民知识生产的“法国的印度支那研究”、“荷兰的印尼研究“、”西班牙的菲律宾研究“已经慢慢转变成为了具有现代学术关怀的”欧洲的东南研究“。东南亚国家在二战后纷纷取得独立,学者们对自己国家的去殖民、民族国家构建、族群政治、宗教等问题一直非常关注。另外,越来越多的东南亚学者也开始慢慢地将目光转向周边,或者突破民族国家边界去研究移民、环境、文化遗产、区域合作等问题。此外,东南亚国家的东南亚研究也深受欧美学界的影响,当地学界与欧美的交流也越来越频繁。过去,与西方学界紧密接轨的新加坡东南亚研究算是该地区的一个特例,但现在高度国际化的研究机构已经在东南亚遍地开花。上面提到过,中国的东南亚研究深受政府需求、经济活动和大众消费的影响,近年来在体量上呈现出爆发性增长的趋势。但总体来说,当前中国东南亚研究领域所产出的成果中具有较强现实关怀的政策类研究占据主流,基于长时间田野调查,使用多语一手资料,具有高度理论原创性的基础研究还比较薄弱。

在疫情之前,中国东南亚研究领域的学者与国外学者的交流互动呈现出不断增长的趋势:中国学者外出访学、调研、参加学术会议的机会越来越多,不少中国学生赴欧美或东南亚高校学习深造。而且这种交流绝非只是单向进行的,有中国学者“走出去”,也有国外学者被“引进来”,互联网也让资料的易得性显著提升。但即便如此,个人认为在东南亚研究领域,中国学者和外界的交流还远不能用“频繁”来形容,新冠疫情的出现又为学术交流制造了更多新的困难。抛开疫情因素不谈,我认为阻碍中国东南亚研究学者与国外同行交流的因素有两点:一方面,中国东南亚研究有着独特的话语体系、语言偏好、问题意识和学术生态,这与中国学术界在整体上所面临的问题是一致的。中国的东南亚研究已形成了一个庞大的、具有“内循环”能力的学术共同体,许多学者即使完全不去进行国际学术对话也可以在中文刊物上发表自己的研究成果,优先满足国内需求,从而在国内学界确立自己的地位。而另一方面,相比人文社科中的很多领域,东南亚研究的国际化步伐又是相对滞后的。对经济学、政治学、社会学、历史学等学科来说,“走出去”和“引进来”早就成为了一种常态,但最热衷于与国际同行进行交流的学者大多研究中国问题,因为这种交流互动有助于他们为国际学术界贡献“中国视角”或“中国声音”。

相应地,这些研究中国问题、乐于与国际同行进行交流互动的学者们通常对国外学术话语的熟悉程度较高,能够较好地把握国际学术前沿。近年来有许多欧美东南亚研究的著作被翻译成中文,但许多推进翻译工作的学者并非来自东南亚研究领域。他们往往长期扎根于某一学科,密切关注国际学术前沿,因而能够较早地从学科理论的角度嗅到这些著作的学术价值。相比之下,中国的东南亚研究圈内的大多数学者尚不具备这样的学术敏感度和深入参与国际交流的条件。需要指出的是,即便存在上述系统性障碍,国外学界对中国东南亚研究的影响也是广泛而深刻的。中文论文中引用英文学术成果已经是非常普遍的现象,一部分有东南亚语言能力的学者还能在研究中参考大量当地材料。客观来说,中国东南亚研究对国外同行的影响相对有限,这当然和上述系统性制约因素,学者间的语言障碍,以及欧美、东南亚学界本身的学术生态息息相关,但个人认为国际学界也非常有必要了解中国同行们的研究。中国在地缘政治上对东南亚的影响不可否认,中国与东南亚之间的历史纽带同样不可忽视,中国学界对相关问题的研究有助于深化国际同行们对这些复杂问题的认识,深化东南亚研究领域的国际交流是十分必要的。

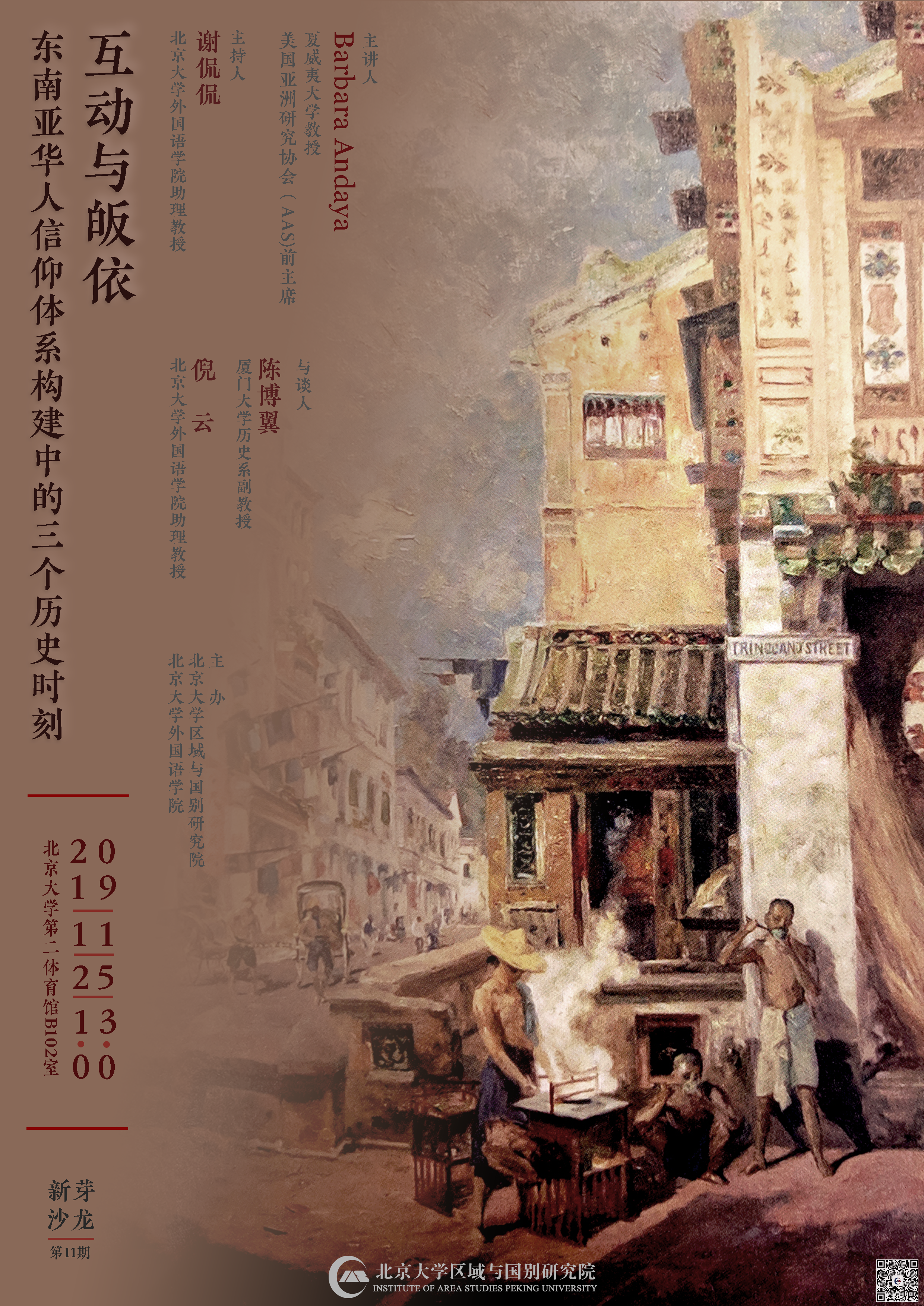

芭芭拉·沃森·安达娅教授(Barbara Watson Andaya)有关东南亚华人群体和基督教信仰的讲座

在芭芭拉·沃森·安达娅教授有关东南亚华人群体和基督教信仰的讲座之后进行的专题讨论。参与者有(从左至右):芭芭拉·沃森·安达娅(Barbara Watson Andaya)(夏威夷大学亚洲研究系),倪云(北京大学英语系),陈博翼(厦门大学历史系)和谢侃侃(北京大学东南亚系)

欧美学界对去殖民的呼吁和对西方中心主义的批判已进行了很长时间,这样的做法是欧美学界不断进行自我反思、纠偏,从而不断发展、向前推进的重要驱动力。知识生产的去殖民和政治、经济、文化的去殖民紧密关联,却也有着重要的区别。半个多世纪以来,“殖民”被赋予了更为丰富的意涵,国际东南亚研究学界也不断对自身进行着反思。总体来说,去殖民的努力确实已经取得了很大的成效,但仍然任重道远,因此还需要继续推进下去。类似地,中国东南亚研究学界并非没有对所谓“中国中心主义”的自觉与反思,“南洋研究”向“东南亚研究”的转向已经能够说明一定的问题,而且很多的学者也已经在各自的研究中越来越严肃地正视这个问题。但对于研究东南亚的中国学者来说,“去中国中心”并没有标准的解决之道,也不可能一劳永逸地达成。因为它既要求中国学者对西方学界进行全面而深入的学习与借鉴,也要避免将自己的研究做成欧美学术传统的衍生品;既要强调对东南亚本地材料、方法、概念的创新性的吸收与使用,也要避免被本质主义支配;既要不断推动并深化与国际同行的交流与互动,也有必要坚持自己独特的学术传统。近年来,“内循环”与“外循环”是讨论中国经济发展的两个高频词汇,对东南亚研究领域来说似乎也是适用的。中国的东南亚研究具有悠久的历史,厚重的传统,丰富而特殊的学术关切,以及不断增长的学者、学生群体,使得该领域形成了区别于其他地区东南亚研究的学术生态,具有很多地方所不存在的“内循环”基础。 凭借这一基础,中国东南亚研究的学术共同体即使是在疫情期间也保持活跃。但一味强调“内循环”也是有问题的,长此以往只会导致学者们闭门造车、思想僵化,知识生产停滞不前。因此在后疫情时代,“外循环”是亟待中国东南亚研究学界重启并深化的——中国的东南亚研究需要走向世界。

Xie, Kankan. “Experiencing Southeast Asian Studies in China: A Reverse Culture Shock.” Journal of Southeast Asian Studies 52, no. 2 (2021): 170–87. doi:10.1017/S0022463421000473

邮箱:shanghai.cga@nyu.edu

电话:+86 (21) 20595043

微信公众号:NYUShanghaiCGA

地址:

上海市浦东新区杨思西路567号

W822室

© 2024 All Rights Reserved